Der Betrachter als Objekt des Bildes Roger Willemsen

Städtische Galerie Landshut (1991)

Der Japaner hängt dem Gast zur gemeinsamen Betrachtung das Rollbild in einer Nische, dem Tokonoma, auf; der mittelalterliche Gonfalone wird am Festtag durch den Ort getragen; der Byzanthiner öffnet den Klappaltar – Formen, die Malerei als Ereignis zu präsentieren.

Das früheste Werk von Michael Lukas war ein Buch in 124 Einzelblättern, zwischen Holzdeckeln mit Hanfseilen verschnürt. Der Betrachter löst die Schnur, schlägt den Deckel auf, wählt die Reihenfolge der Blätter. Er erfährt Bilder in einem Erlebnis der Aufdeckung. Durch das Auspacken und Öffnen des Buches verpflichtet, die Erscheinung der Bilder vorzubereiten, wird er sich der Öffnung der Bildräume, wie der zeitlichen Intervalle seiner Betrachtung bewußt und beginnt, die Arbeit der Wahrnehmung zu lenken.

Die Ikone trägt einen metallenen Mantel, Klimt übermalt seine Akte mit planen Ornamenten, der Stummfilm entwickelt Einstellungen mit fast vollständig verdeckter Leinwand, winzigen Ausschnitten.

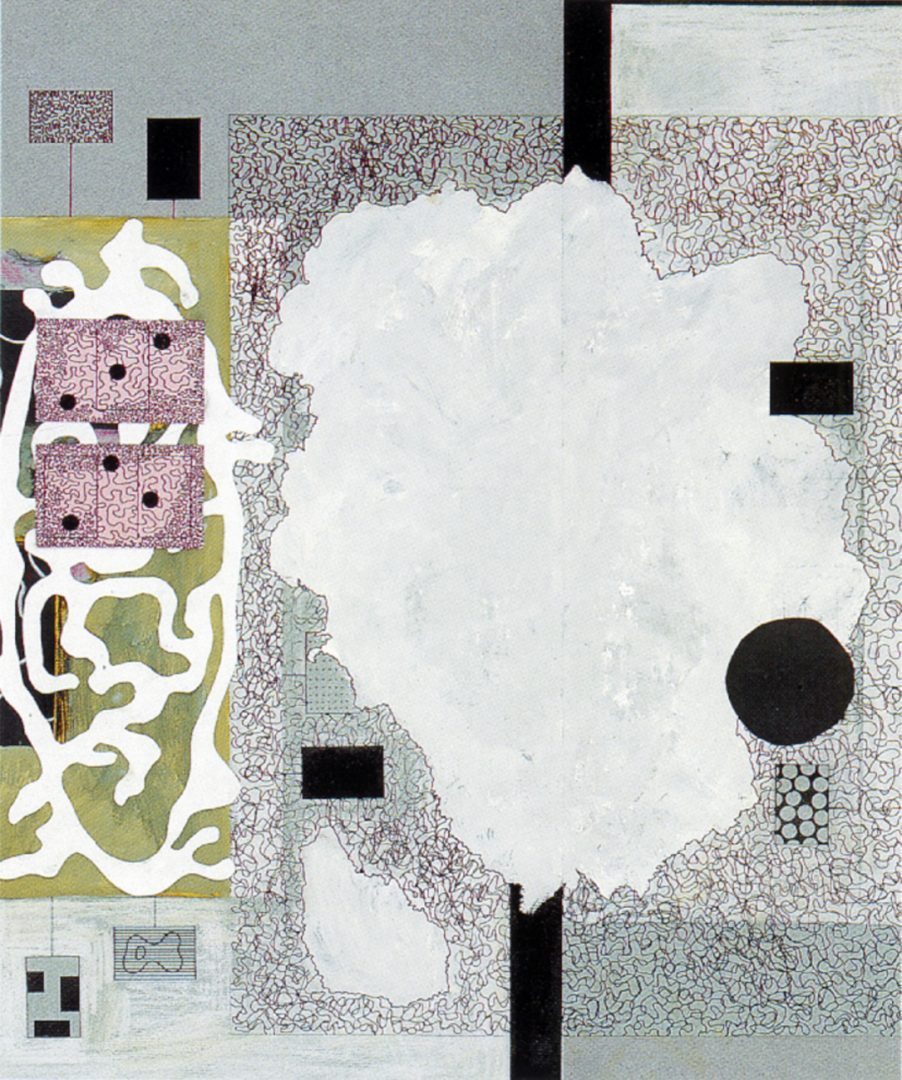

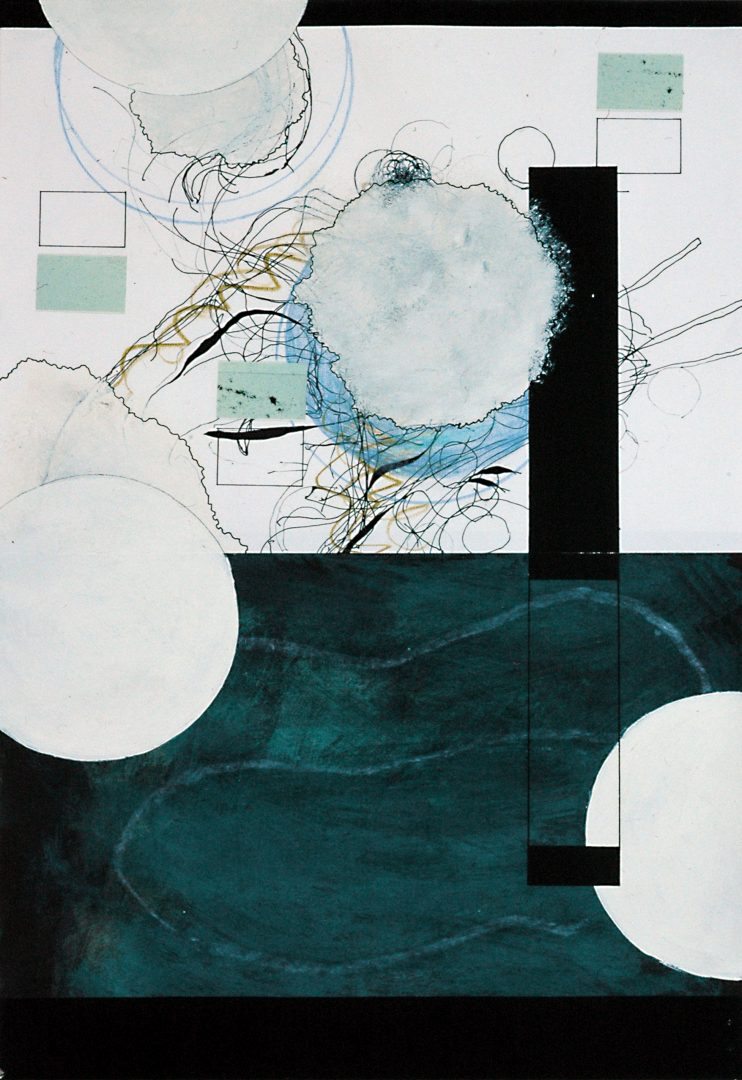

Frühe Arbeiten von Michael Lukas tragen vorgeblendete Holzgitter und asymmetrische Teilabdeckungen. Sie unterscheiden zwei Bildschichten und provozieren eine unausweichliche Reibung zwischen diesen. Der wechselnde Rhythmus von Isolierung und Integration wird zu einer Bewegung des Bildes, so wie es zugleich aus der Zweidimensionalität ins Dreidimensionale drängt und wieder zurückweicht.

Die Heiligengestalten auf den Armen des Kruzifix emanzipieren sich zur Erzählung, die Predella entsteht, oft als eine in Abschnitte gegliederte Geschichte; die chinesischen Holzschnitt-Lehrbücher von Senfkorngarten und Zehnbambushalle tragen einen Mittelfalz, die Lack-Landschaften der Wandschirme werden drei- und vierteilig angelegt; Abel Gance zerlegt die Leinwand in drei separat projizierbare Bildflächen.

Michael Lukas organisiert zahlreiche Bilder als Diptychen oder Triptychen. Mehrteiligkeit hält sich durch. In der Beziehung der Flügel zueinander entsteht das Bild als eine kompakte Größe, die nur im Streit der Teile gegeneinander, unaufgelöst und unbeschwichtigt, in sich relativiert und in diachrone Vorgänge zergliedert, zur Einheit wird.

Die Frührenaissance malte ihren Altarbildern architektonische Rahmen, Teilrahmen und Nischen; Präraffaelliten und Symbolisten erweitern ihre Darstellungsräume bis auf den Rahmen.

Michael Lukas setzt Segmente des Rahmens, aufgemalte und aufgeklebte Leisten an den Bildrändern an. Er verweist auf Probleme der Bildbegrenzung, auf Unsicherheiten in der Kontur zwischen dem Binnenraum eines Werkes und seiner Außenwelt, auf Öffnungen des Bildes zum Ungestalteten. Er sträubt sich zugleich, seine Arbeit in jene schmückende Fassung zu bringen, durch die man kostbare Betrachtungsgegenstände von anderen Objekten absetzt.

In all diesen Momenten artikuliert sich eine Form, mit der Geschichte der künstlerischen Produktion zu korrespondieren, ihre Probleme am eigenen Werk zu entwickeln, ihre Lösungsvorschläge weiterzuentwickeln. Früher achtete man vielleicht nicht so sehr auf die nervöse Bewegung am Saum zwischen Vorblendung und freigelegtem Bild, auf die Segmentierung und Zerklüftung der Erzählung durch Fugen und Nähte, auf die Ausdehnung des Bildes und seinen Streit mit Format und Rahmen, auf die Reste des Erlebnishaften in der Form, in der sich Bilder präsentieren. Heute treten aus der Geschichte solche scheinbaren Beiläufigkeiten isoliert heraus, sie werden vergrößert und zum Sprechen gebracht in der mit jedem Original neu eröffneten Debatte um das, was ein Bild ist. Und während manchem die neue Malerei hermetisch vorkommen kann, sprechen solche Strukturelemente im Gegenteil vom Zugänglichsten und Vertrauten: das und das war immer, immer Teil der Geschichte des Sehens, der Wiederherstellung des Gesehenen wie des Sehens und dessen, was mit dem Sehen gar nichts zu tun hatte. Nie.

In den vier genannten Momenten treten Probleme zutage, die außerhalb von Bildern an das Zustandekommen von Erfahrungen, von präzisen Perzeptionen, von manifesten Erinnerungen oder Selbstreflexionen der Wahrnehmung gebunden sind, Probleme, die in den Bildern von Lukas eindringliche und kontinuierliche Verarbeitung erfahren: nämlich das Erlebnishafte, Schichtung und Tiefe, die Organisation der Fläche, das Fragment. Über jeden dieser vier Komplexe, scheint mir, läßt sich das Werk von Michael Lukas in seinen Formentscheidungen erschließen und vielleicht verstehen.

Malerei ist vermutlich nicht so sehr der Versuch, etwas festzuhalten, sondern dieses Etwas der Arbeit zu übergeben, einer Vergewisserung von Erregungen, die im Auge spiegelbar sind und sich bei kühner oder skrupelloser Annäherung durch die Arbeit als einzigartig herausstellen werden: dafür steht die emphatische Bedeutung des Begriffs ‚das Original‘. Die Erscheinung dieses ersten, noch ungemalten Bildes zieht sich in der Arbeit zurück, verschwindet und kann in starken, exakt umrissenen und erregten, so gut wie in vagen, suchenden oder gar floskelhaften Ausdrücken wiederkehren, ein Vorgang, den Lukas so genau kennt, daß er ihn immer wieder in die Komposition eintreten läßt – als Hinweis auf die ‚Veranstaltung‘ des Bildes, auf seine erste Erscheinung und Autonomie, sogar auf die Bedrohung, die für das Bild von jenem früheren und kategorisch unmalbaren Bild ausgeht. Das Öffnen des ‚Buches‘ überträgt einen solchen Hinweis, die tarnfarbigen Gestaltungen der Blattrückseiten formulieren ihn und ebenso die in den vorgeblendeten Bildteilen eingeschlossenen Verweise auf Ungemaltes, auf Verdeckungen der Idee, auf Störungen, auf inkomplette Realisationen der Vorstellung. In solchen Formen gibt Lukas Kenntnis von Bildern, die unabhängig vom Betrachter existieren, aber nur durch Bilder zum Sprechen gebracht werden können.

Man ist deshalb Werken ausgesetzt, die das Ereignis ihrer Entstehung niemals vergessen lassen, und mehr noch, die seine Errettung durch die Arbeit zu einem eigenen Bild werden lassen. Unabschließbare Prozesse, flüchtige Fluktuationen, Spannungs- und Lösungsbewegungen, Verfallsvorgänge, all das kann man wohl sehen und in seinem zeitlichen Index nachvollziehen, drängender aber wird es, sie als Hinweise auf jene andere, vom Bild nur inkomplett repräsentierte Erscheinungen zu begreifen, jene Realisationen eines Unwiederholbaren, die das Bild in eine permanente Differenz zu sich selbst bringen, weil die zugleich das sind, was das Bild treibt und das Abwesende, Entfernte, brüchstückartig Aufscheinende, seine Aufhebung und sein Glück.

Das bedeutet einerseits, daß das Werk immer in einer gewissen Entfernung von den Impulsen niederkommt, die es begründen, und es bedeutet ebenso, daß der Charakter des Ereignisses im Bild so stark ist, daß es nur scheinbar unfertig, nur durchkreuzt von unterschiedlichen Zeitläufen und –maßen fertig werden kann, daß es nur unabgeschlossen abschließbar ist und was des Paradoxen mehr ist.

‚Gelöst‘ sind diese widerstreitenden Rhythmen und gegeneinandergesetzten Taktzahlen im Bild nicht und selbst in ihrer Unlösbarkeit sind sie nur dem verständlich, den das Bild erfolgreich verpflichtet hat, in seiner Erscheinung den Vorgang der Produktion weitgehend nachzuvollziehen, so weit, daß er erkennt: der Betrachter wird vom Bild gemalt. Er wird dessen Prozessen, seinen fragmentarischen Einfällen und sporadischen Erfolgen nicht nur unterworfen, er wird seinerseits gestaltet – eine Arbeit, die nur prozessualen Werken gelingt. Also notwendige Striche, keine ‚künstlerischen‘, also erregter Farbauftrag, keine Peinture, also Sand, Papierfetzen, Haar in der Farbe, keine Kostbarkeiten, nichts ‚Wertvolles‘, also Tempibezeichnungen und Phrasierungen der Lesart, keine Mantren, keine Endlosfiguren. Doch ebenso: keine Profanierung der Malerei, keine Wiederholung der immer gleichgerichteten Zerstörungsbewegung gegen das Medium und seine Geschichte. Also?

Michael Lukas weicht der selbstverständlichsten Begründung seiner ästhetischen Unternehmung aus, er legt sein Werk nicht als Kommentar zur Malerei an, er begründet sie vielmehr in Sensationen, die so gut jenseits der Malerei liegen können wie außerhalb des Gesichtssinns. Wenn sich zwei Menschen nach langer Zeit wiedersehen und plötzlich nur das Licht bemerken, das zwischen ihnen liegt, wenn man eines Tages nicht mehr den Sinn eines Wortes versteht, aber das Geräusch, das es macht, wenn man in einer spontanen Assoziation keine Analogie mehr findet, sondern Milieu oder Klima, dann wird man vielleicht kurz den Schock empfinden, der vom Zerplatzen des Sichtbaren und faßbar Geordneten in lauter treibende Bedeutungen, Motive und Reize ausgeht.

Man bereitet in solchen Momenten auch die Erfahrung der informellen Malerei vor, das Gefühl, Verstehen, Zustimmung, diskursive Bestätigung einer anderen Form von Korrespondenz opfern zu müssen: der Anerkennung von Erregungen, die vielleicht nicht einmal Kommunikation im herkömmlichen Sinn sein können, und doch die Fraglosigkeit reiner Evidenz besitzen. Bilder, die so malen, haben etwas vom Selbstbeweis der Naturdinge, ihr Gegenstand liegt außerhalb des begrifflichen Nachvollzugs, aber sie korrespondieren doch mit dem Betrachter, sie übertragen sich durch eine Erregung unmittelbarer Übereinstimmung. Aber Übereinstimmung womit? Der Betrachter weiß es vage. Das Bild weiß es genau, aber nur als Paradox. Es enthält den Nachweis von Sensationen, die nur durch Bilder beweisbar sind.

Die Werke von Michael Lukas zeichnen sich durch diese Form einer ästhetischen Selbstbegründung aus. In ihrer Arbeit an den Randzonen objektivierbarer Erregungen sind sie von einer Vernunft ohne Illusionismus und ohne Schrei. Dabei scheint sich ihre Entstehung geradezu Erfahrungen zu verdanken, in denen die Malerei unabhängig vom Sehen existiert: als Antwort auf die Frage nach der Materialität der Dinge und Farben, als Protokoll des Nachfühlens, als Einwand gegen die Gegenständlichkeit des Bildes als eine dreidimensionale, materiale Einheit und schließlich, nach Berkeleys ‚esse est percipii‘, als Versuch der Selbstwahrnehmung des Malers wie des Bildes. In dieser Hinsicht sind diese Bilder zugleich Wahrscheinlichkeitsaussagen, sind sie Vermutungen, Forschungen nach dem Ort, an dem ein Bild seine Beweiskraft gewinnt. Die Arbeit ist das Verstehen, aber das Werk ist kein Verstanden-Haben.

So wie man diese Bilder also im Zeitmaß ihres Ereignisses, ihrer Zusammenfügung und ihres Auseinanderweichens auffassen kann, so muß man sie zugleich in ihrer Distanz verstehen. Da nämlich die Produktion an kein Ende kommt, wird auch ihr Erregungszentrum verdeckt bleiben und die Entfernung zum Gegenstand nur präzisiert, nicht festgelegt. In jedem dieser Bilder wird neuerlich der Abstand zu definierten Gegenständen beschrieben. Vorgänge dieser Art sind so verschlossen im Entstehungsprozeß des Bildes, daß sie in diesem meist nur noch versiegelt an die Oberfläche treten. Vielleicht kann man einen Reflex dieser Auseinandersetzung in dem Gestus erkennen, mit dem manche Bilder dem Betrachter eine bestimmte Distanz zur Leinwand förmlich vorschreiben – ein Hinweis darauf, daß Werke von solcher Verpflichtung, wie sie Lukas im Medium niederringt, selbst in unterschiedlichen Distanzen vom Maler niederkommen, und er nicht immer wünschen kann, die ganze Leinwand auf die Höhe des Brennpunkts zu bringen.

Daß die Bilder von Michael Lukas ihre Evidenz in einer solchen Verhandlung der eigenen Entstehung gewinnen, bestimmt auch ihre Organisation. Diptychon und Triptychon, korrespondierende und quasi feindliche Bildpaare, überschnittene und montierte Flächen, Collagen, Vergrößerungen, Fensterausschnitte, freigelegte Sektoren aus tieferen Bildschichten, plane, ausgebleichte Zonen wie die hellen Hautstellen unter einem abgezogenen Pflaster, verlaufene Zeichnungen auf einem Gelände, festgehalten wie von Landkarten, die Irrwege verzeichnen, fliegende Formen, quellende, geklebte, schreitende, gekippte, geschminkte Mollusken, ausgelöschtes Material und schwachpigmentiertes Epithel, vorgewölbte und zurückweichende Bildteile, Scherenschnitte, Lagepläne, Konstruktionszeichnungen, Schnittmuster, architektonische Aufrisse von Organen, Zellformen, Embleme, Schriftreste, Fahnen, Bilder im Bild – sie beschreiben die unaufhaltsame Ausdehnung simultaner Bildräume, in denen Zeichen treiben und relativ werden, in denen sie schrumpfen und die Einsinnigkeit ihres Gestikulierens durch pure Veräußerung offenbaren. Vielleicht sind diese Formen an die Stelle der Schrift gerückt, die in frühen Werken von Michael Lukas, übermalt und getilgt wurde, der Schrift als realer Vielfalt und doch als gleichförmigen Mediums ersterbender Signale, der Schrift als Repräsentation jener reinen Syntax, die für eine kompakte Form des Bedeutens und Vorstellens steht und gegen die sich die Malerei hier mit unabweislichen Appellen an das Asyntaktische in der Wahrnehmung und außerhalb von ihr durchsetzt. In diesen frühen Bildern verschlingt die Materialität der Farbe die Schrift als Residuum bildloser Repräsentation. Sie setzt jene geheimsprachliche Zeichenvielfalt dagegen, die aus unerschöpflichen Beziehungen besteht und eine neue, nicht apodiktische, aber auch nicht hypothetische Bestimmung von Flächen, Farbe, Linien, Texturen, Räumen, Lichteinfällen und Tempibezeichnungen vorstellt.

Koexistenz und Simultanität haben jedoch in diesem bildnerischen Werk noch eine übergeordnete Bedeutung. In den Flügeln des Polyptychons behauptet sich ein Prinzip der Zuordnung und Abgrenzung von Bildteilen, die sich im Binnenraum fortsetzen und das Bild zu einer Fragestellung sich selbst gegenüber machen. Der Betrachter wird zum Objekt des Bildes, indem er an sich selbst die schwankende, durch viele Revisionen gehende Zuordnung der Bildteile verfolgt, auch: indem er im Bild Bilder wählt, sich im Vergleich verschiedener Sichtbarkeiten entscheidet. Dabei gelingt es ihm weder, zu einer Festlegung der Flächen und ihrer Beziehungen zu gelangen, noch, einzelne Bildteile aus ihrem Fluß zu reißen und zu sistieren. Insofern fixiert die Wahrnehmung das Bild unmittelbar vor seiner Vollendung und Erschöpfung, in einem Zustand der nur versprochen, nur schemenhaft angespielten Perfektion und Erstarrung. Gerade das aber am Bild zu erleiden, heißt, seine Notwendigkeit zu begreifen: seinen Chronos.

In dieser Anerkennung wird schließlich zugleich der ultimative Hader des Werkes aufgefaßt. Alle seine Binnengrenzen zeigen sich jetzt als Spiegelungen jenes zentralen Skandals, der sich im Bildformat, in seiner Grenze gegenüber den ungemalten Bildern des Außenraumes wie in der unterbrochenen Fortsetzung und Ausdehnung dieses einen Bildes ausdrückt. Kann nicht ein Bild ganz und gar oder in wesentlichen Teilen außerhalb seines Formates liegen? Tendiert die Epik der Erregung nicht dazu, keinen Rahmen denken und keinen wahrhaben zu können? Die Vervielfältigung der Bilder in einem, die Doppel- und Vielfachbelichtung der Leinwand, die Integration des Fragments, dies sind nur Techniken, auf die Tatsache zu verweisen, daß die Zeit im Bild unabschließbar ist und daß die Festlegung seines Raums einen Herrschafts- und Ordnungsrest bezeichnet, der die Inferiorität des Malers gegenüber seinem Bild verleugnet.

Das Werk von Michael Lukas denkt diesen Vorgang unermüdlich durch. Es ist von Nähten, Grenzmarkierungen, skizzierten Abbruchrändern, stückweise integrierten Rahmenansätzen wie übervölkert und findet darin seine plausible Sprache, das schmerzhafte Sich-nicht-Ausbreiten des Bildes zu artikulieren und von der Grenzenlosigkeit des Bildraums zu sprechen. An dieser Stelle heben sich die Konturen auf, die Energiestöße werden ungedämpft empfangen, die Gegenstände verlieren ihre Definierbarkeit, die Kompression wird unerträglich, das Bild sich selbst vollends unähnlich. Es zerfließt und expandiert auf der Scheidelinie von der Vorblendung zum Verdeckten, vom Bildsaum zum Rahmen, auf dieser unendlichen Konturlinie entwickelt es sich zum Satellitenfoto des größten Kontinents: des Ungesehenen, des vom Auge am weitesten Abgewandten. Unmöglich, das Bild dort noch zu begrenzen, unsinnig, es jetzt noch zu beschreiben, paradox, ein Fragment zu rahmen.